Kaum ein Werk der Musikgeschichte beschäftigte seinen Schöpfer so lange wie Johannes Brahms dessen erste Sinfonie. Nach Beethoven, der vor allem mit seiner Neunten einen Gipfel der Sinfonik erreicht hatte, wurden viele Komponisten fast von einer Blockade befallen, wenn es um jene neuerdings so repräsentative Gattung ging. Die Gruppe der so genannten „Neudeutschen“ um Franz Liszt und Richard Wagner hielt es gar für unmöglich, nach Beethoven überhaupt noch Sinfonien zu schreiben und wendete sich der ein außermusikalisches Programm „erzählenden“ Sinfonischen Dichtung (Liszt) oder der Oper (Wagner) zu.

Wer dennoch an der „absoluten“, für sich selbst stehenden Musik in Form von Sinfonien festhielt, wurde von den Neudeutschen des „Konservatismus“ bezichtigt. Ein scharfer Meinungsstreit über die wahre Zukunftsform der Musik brach los, bei dem sich beide Gruppen auf je einen der bedeutendsten deutschen Komponisten bezogen. Für die Neudeutschen war dies Wagner, für die Konservativen Brahms, wobei Letzterer von seinen Anhängern in seine Rolle gedrängt wurde, ohne sich selbst allzu aktiv zu beteiligen.

Komponist der Zukunft: Johannes Brahms

Der Druck auf – den ohnehin sehr selbstkritischen – Brahms war entsprechend hoch. Da Robert Schumann bereits 1853 in einem Aufsatz den damals 20-jährigen Brahms in einem geradezu messianischen Tonfall als den Komponisten der Zukunft angekündigt hatte, erwartete man von diesem nichts Geringeres als eine Art Befreiungsschlag: den Beweis, dass man die Sinfonieform nach Beethoven doch noch weiterentwickeln kann. Erste Entwürfe reichen bis in das Jahr 1854 zurück. Aus der Orchestrierung einer Sonate für zwei Klaviere wurde jedoch das erste Klavierkonzert. Der nächste nachweisbare Versuch stammt aus dem Jahr 1858. Diesmal entstand statt einer Sinfonie die Serenade op. 11. Eine Sinfonie müsse „ganz anders aussehen“, schrieb Brahms in dieser Zeit an einen Freund.

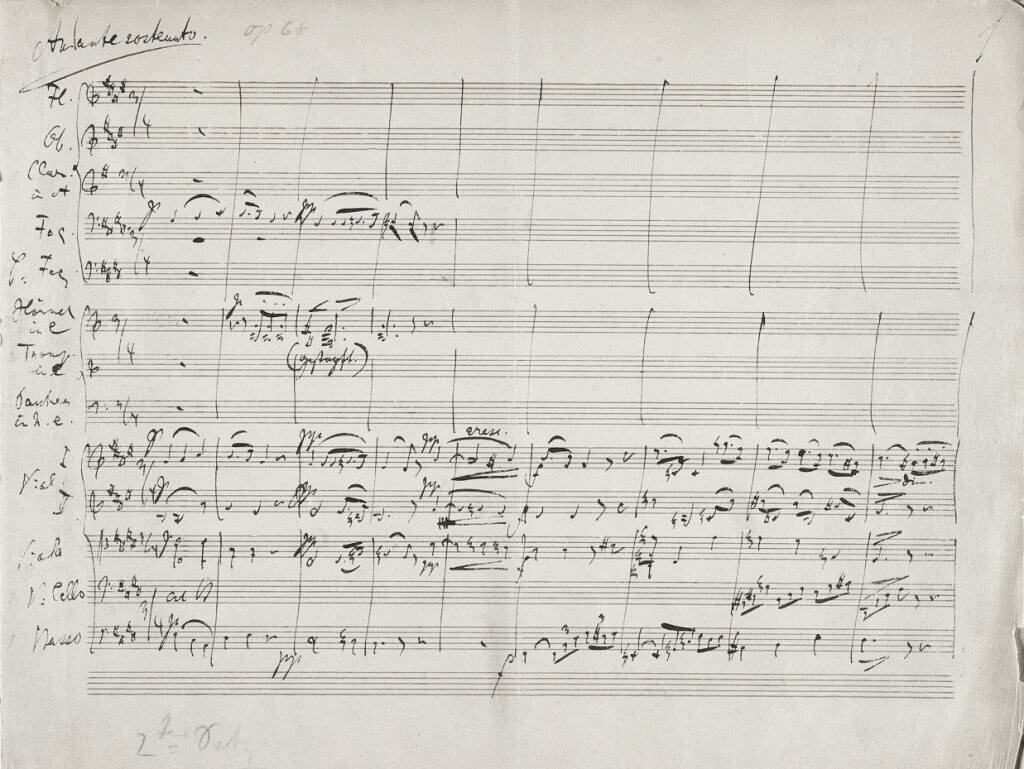

1862 legte Brahms dann einen Entwurf vor, der bereits Motive des späteren ersten Satzes enthält, allerdings noch ohne die langsame Einleitung. Zwölf lange Jahre verschwand dieses Projekt jedoch in der Schublade. Noch Anfang der 1870er, Brahms war mittlerweile fast 40 Jahre alt, schrieb er an den Dirigenten Hermann Levi: „Ich werde nie eine Symphonie komponieren. Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen [gemeint ist Beethoven] hinter sich marschieren hört.“ Erst um 1874 holte Brahms sein Projekt aus unbekannten Gründen wieder hervor. Zwei weitere Jahre benötigte er für die Ausarbeitung, sodass die Sinfonie 1876 endlich uraufgeführt werden konnte.

Neue musikalische Wege

Brahms folgt mit dem Aufbau in vier Sätzen der klassisch-romantischen Tradition. Reminiszenzen an Beethoven, Schubert und Schumann zeigen den Anschluss an Vergangenes, während er mit einer Vielzahl von Bezügen innerhalb des Werkes und einem kammermusikalisch dichten Tonsatz seinen eigenen neuen Weg ging. Auf äußerliche Effekte wie den Einsatz zusätzlicher Schlaginstrumente verzichtete er vollständig. Der Kopfsatz ist in Sonatenform mit langsamer Einleitung konzipiert, den Brahms allerdings ohne wirklich sangliche Themen mit einem dichten Geflecht von Beziehungen versah, sodass die verschiedenen Teile nicht immer deutlich voneinander abzugrenzen sind. Mit seiner Grundtonart c-Moll wirkt der Satz insgesamt düster und ernst.

Sowohl das Andante als auch der dritte Satz sind in ABA’-Form gehalten, wobei im dritten Satz noch ein Epilog angehängt ist. Im Andante vermeidet Brahms wie im Kopfsatz durch Überlappungen klar erkennbare neue Abschnitte. Getragen wird der insgesamt schlanke Orchestersatz von vielen Instrumentalsoli einschließlich einer Sologeige. Im Allegretto, das ganz anders gestaltet ist als die gleichzeitig entstehenden schnellen Scherzi Bruckners, gewinnt Brahms nahezu das gesamte Material aus dem am Anfang in der Klarinette gespielten Motiv.

Die Form des Finales ist nicht nur innerhalb von Brahms’ Schaffen, sondern auch in der sonstigen Sinfonik einmalig. In der zweiteiligen Einleitung wechselt nach dem ernsten Beginn plötzlich die Atmosphäre. In freundlichem C-Dur erklingt eine „Alphornweise“ im Solohorn. Ein integrierter Choral in den erst jetzt eingesetzten Posaunen erweitert die Ausdruckswelt zusätzlich. Im Gegensatz zum ersten Satz ist das Finale von einer deutlich helleren Stimmung geprägt. Das Alphornthema taucht noch zweimal in der Flöte und im Horn auf, während der Choral die turbulente Schlussstretta krönt.

Beethoven-Fortführung oder Imitat?

Die Sinfonie stieß bei den Zeitgenossen nicht nur auf Gegenliebe. Während die Brahmsgegner ihm von vornherein vorwarfen, Beethoven nicht fortgeführt, sondern nur nachgeahmt zu haben, war auch die Reaktion der ihm Wohlgesonnenen nicht einhellig positiv. Vor allem die „tiefernste, fast tragische Grundstimmung“ („Musikalisches Wochenblatt“) bei der gleichzeitigen musikalischen Komplexität bereitet den Zeitgenossen Probleme, darunter auch enge Freunde des Komponisten. Der Kritiker Eduard Hanslick schrieb: „Zu einseitig scheint auch Brahms das Große und Ernste, das Schwere und Complicierte zu pflegen auf Kosten der sinnlichen Schönheit. Wir gäben oft gern die feinsten contrapunktischen Kunststücke (wie sie in Brahms’ Symphonie zu Dutzenden vergraben liegen) um ein Stück warmen Sonnenscheins, bei dem uns das Herz aufgeht.“

Auch Clara Schumann, die zunächst nur die Ecksätze hörte, bezeichnete diese als „großartig“, „schwungvoll, geistreich, durch und durch“, bemängelte jedoch für den ersten Satz gleich mehrfach den fehlenden Schwung der Melodien. Und Hermann Levi äußerte Bedenken gegen die Mittelsätze, die seiner Meinung nach „eher in eine Serenade oder Suite zu passen“ schienen.

Verschwiegenes Programm

Den Hinweis, dass das Finalthema merkwürdigerweise an das „Freude, schöner Götterfunken“ aus Beethovens neunter Sinfonie erinnere, soll Brahms zu dem Kommentar veranlasst haben: „Jawohl, und noch merkwürdiger ist, dass das jeder Esel gleich hört“. Schon die Rezensenten der ersten Aufführungen vermuteten in der Sinfonie ein verschwiegenes Programm, wie es auch Mathias Husmann in seinen „Präludien fürs Publikum“ andeutet. Der Kritiker Max Kalbeck mutmaßte, „daß der Inhalt der c-moll-Symphonie vorerst kein anderer sein konnte, als die Darstellung des Verhältnisses zwischen Johannes [Brahms], Robert und Klara [Schumann], und zwar in dem ganzen Umkreise seiner Ideen und Stimmungen.“

Ein Hinweis für eine solche Annahme ist das Alphornthema, das Brahms bereits acht Jahre zuvor Clara Schumann in einem Geburtstagsgruß hatte zukommen lassen, an den sich Clara später aber offensichtlich nicht mehr erinnerte. Andere Deutungen aus dem späten 19. Jahrhundert gingen noch viel weiter ins Detail, wurden aber in der Folgezeit immer weniger beachtet.

Die wichtigsten Fakten zu Brahms erster Sinfonie:

Besetzung: Zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, Kontrafagott, vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, Pauken, Solo-Violine (im zweiten Satz), Streicher

Sätze:

Erster Satz: Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro

Zweiter Satz: Andante sostenuto

Dritter Satz: Un poco Allegretto e grazioso

Vierter Satz: Adagio – Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio – Più Allegro

Aufführungsdauer: ca. 45 Minuten

Uraufführung: Die Uraufführung fand am 4. November 1876 in Karlsruhe unter der Leitung von Felix Otto Dessoff statt.

Referenzeinspielung

Brahms: Sinfonie Nr. 1

London Classical Players, Sir Roger Norrington (Leitung).

Erato

Die damals bekanntesten Dirigenten historisierender Aufführungen Nikolaus Harnoncourt und Sir John Eliot Gardiner waren 1991 gerade erst bei Beethoven angekommen, da beschäftigte sich Sir Roger Norrington mit seinem Originalklang-Ensemble, den London Classical Players, bereits mit Brahms. Wer den schwelgerisch-romantischen Klang von Dirigenten wie Bernstein oder Thielemann gewohnt ist oder erwartet, wird von dieser Aufnahme ganz sicher enttäuscht sein. Wer aber neugierig ist auf einen schlanken Klang, könnte an dieser nun auch schon über 25 Jahre alten Aufnahme Freude haben. Ohne die sonst üblichen Temposchwankungen (außer jenen, die Brahms tatsächlich notiert hat), dafür mit einer deutlich schnelleren Einleitung im Kopfsatz kann man hier jene Bezüge der Motive und die für Brahms so typischen rhythmischen Verschiebungen deutlich klarer erkennen. Ob Brahms diesen transparenten Klang ohne zusätzliche Rubati gemocht hätte, sei dahingestellt. Neue Hörerfahrungen bietet er allemal.

Johannes Brahms

Johannes Brahms

(Entstehungszeit 1861-1876, Uraufführung Karlsruhe 1876)

Gleich zu Beginn werden wir Zeuge einer Zerreißprobe: über einem heftig pulsierendem tiefen C (Herzklopfen? Schicksalsschläge? Schuldgefühle?) zieht eine gleichmäßige, schwere Terzenkette nach unten, während eine synkopisch zuckende Linie nach oben drängt – alles in schmerzhafter Langsamkeit. Nach einem sich dehnendem achten Takt löst sich die Spannung, die Einleitung hat die Dominante erreicht (wo sie im Wesentlichen wie auf einem Orgelpunkt verweilt), und nun zeigt uns Brahms – gewissermaßen aus der Rückschau, denn diese Einleitung wurde nachträglich komponiert -, mit welchem musikalischen Material und mit welch ungeheuren Skrupeln er sich fünfzehn Jahre herumschlug: der Schatten Beethovens, den Brahms wie einen Riesen hinter sich hertraben fühlte (der pulsierende Baß), sein Verhältnis zu Clara Schumann, deren Schicksal ihm naheging (die schwere Terzenkette), der Kampf um die Meisterschaft, was Bewältigung der sinfonischen Form und Beherrschung des Orchesterapparates anbetraf (die nach oben strebende Linie).

Wen wundert es, daß die Einleitung resigniert abbricht – der unvermittelte Einsatz des lebhaften Hauptteils bedeutet den trotzigen Entschluß, es sich (und allen) zu beweisen.

Die Energien des ersten Satzes wirken im zweiten, lyrischen Satz nach, und verursachen dort erhebliche Unruhe. Erst mit Einsatz des Violinsolos – Symbol für Freundschaft und Vertrauen – kehrt Frieden ein.

Aus dem aufrührerischen Scherzo bei Beethoven wird im dritten Satz ein behagliches Intermezzo, das aber für Momente auch Züge eines temperamentvollen ungarischen Tanzes annimmt.

Wie der erste Satz hat auch das Finale eine große, langsame Einleitung. Sie beginnt verhangen – wer es weiß, daß die gedehnte Phrase der Violinen später zum Hymnus wird, kann es erkennen und wird es nicht wieder vergessen. Diese – zweite – Einleitung resigniert nicht, sondern führt in gewitterartiger Dramatik zu einem atmosphärischen Befreiungsschlag (Sternstunde des Paukisten!): mit einem überwältigend schönen Hornsolo bricht die Sonne durch die Wolken, ein Posaunenchoral ertönt, und ein der Beethovenschen Freudenmelodie nahestehender Hymnus eröffnet den lebhaften Hauptteil.

Die Natur lieben zu dürfen, an irgend etwas glauben zu können, Mensch unter Menschen sein zu mögen – das ist die einsam errungene Erfahrung der Ersten Symphonie.

(Mathias Husmann)

(Entstehungszeit 1861-1876, Uraufführung Karlsruhe 1876)

Gleich zu Beginn werden wir Zeuge einer Zerreißprobe: über einem heftig pulsierendem tiefen C (Herzklopfen? Schicksalsschläge? Schuldgefühle?) zieht eine gleichmäßige, schwere Terzenkette nach unten, während eine synkopisch zuckende Linie nach oben drängt – alles in schmerzhafter Langsamkeit. Nach einem sich dehnendem achten Takt löst sich die Spannung, die Einleitung hat die Dominante erreicht (wo sie im Wesentlichen wie auf einem Orgelpunkt verweilt), und nun zeigt uns Brahms – gewissermaßen aus der Rückschau, denn diese Einleitung wurde nachträglich komponiert -, mit welchem musikalischen Material und mit welch ungeheuren Skrupeln er sich fünfzehn Jahre herumschlug: der Schatten Beethovens, den Brahms wie einen Riesen hinter sich hertraben fühlte (der pulsierende Baß), sein Verhältnis zu Clara Schumann, deren Schicksal ihm naheging (die schwere Terzenkette), der Kampf um die Meisterschaft, was Bewältigung der sinfonischen Form und Beherrschung des Orchesterapparates anbetraf (die nach oben strebende Linie).

Wen wundert es, daß die Einleitung resigniert abbricht – der unvermittelte Einsatz des lebhaften Hauptteils bedeutet den trotzigen Entschluß, es sich (und allen) zu beweisen.

Die Energien des ersten Satzes wirken im zweiten, lyrischen Satz nach, und verursachen dort erhebliche Unruhe. Erst mit Einsatz des Violinsolos – Symbol für Freundschaft und Vertrauen – kehrt Frieden ein.

Aus dem aufrührerischen Scherzo bei Beethoven wird im dritten Satz ein behagliches Intermezzo, das aber für Momente auch Züge eines temperamentvollen ungarischen Tanzes annimmt.

Wie der erste Satz hat auch das Finale eine große, langsame Einleitung. Sie beginnt verhangen – wer es weiß, daß die gedehnte Phrase der Violinen später zum Hymnus wird, kann es erkennen und wird es nicht wieder vergessen. Diese – zweite – Einleitung resigniert nicht, sondern führt in gewitterartiger Dramatik zu einem atmosphärischen Befreiungsschlag (Sternstunde des Paukisten!): mit einem überwältigend schönen Hornsolo bricht die Sonne durch die Wolken, ein Posaunenchoral ertönt, und ein der Beethovenschen Freudenmelodie nahestehender Hymnus eröffnet den lebhaften Hauptteil.

Die Natur lieben zu dürfen, an irgend etwas glauben zu können, Mensch unter Menschen sein zu mögen – das ist die einsam errungene Erfahrung der Ersten Symphonie.

(Mathias Husmann)