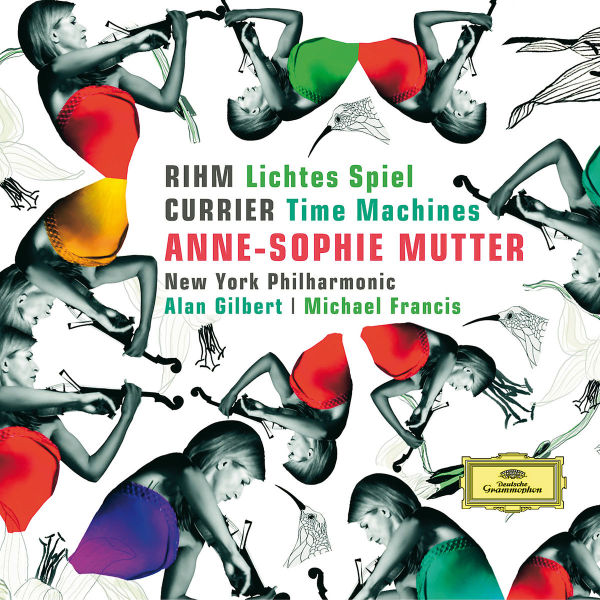

Deutschlands berühmteste Geigerin setzt sich seit langem schon für zeitgenössische Musik ein. Auf ihrem jüngsten Album präsentiert sie drei neue Werke von Wolfgang Rihm, Krzysztof Penderecki und Sebastian Currier.

Frau Mutter, hat sich im Laufe Ihrer 35jährigen Karriere Ihr Geschmack verändert?

Mein Interesse an zeitgenössischer Musik hat natürlich mein Verhältnis zu klassischer Musik beeinflusst. Sie hat mich nicht nur zu einem tieferen und sichereren Musiker gemacht, sondern auch meinen Geschmack enorm verändert. Als ich noch in der Schweiz studierte, hat mich zeitgenössische Musik nicht interessiert, geschweige denn Zwölftonmusik. Meine Ausbildung endete bei Berg und Strawinsky. Paul Sacher vermittelte mir die Begegnung mit Witold Lutoslawski, seine Musik erweiterte meinen klanglichen Horizont. Später kamen Dutilleux, Boulez, Sofia Gubaidulina, Rihm, Currier, Previn, Penderecki, Crumb und andere dazu. Sie waren und sind für mich ein elementarer Baustein meines künstlerischen Werdens. Ich wollte mich nie spezialisieren, ich wollte Musik möglichst werkgetreu vermitteln, aber auch durch die eigenen Augen und Ohren und durch den Verstand gefiltert interpretieren.

Als Sie anfingen, gab es noch keinen iPod, keinen Download. Heute ist Musik jederzeit verfügbar. Wissen wir deshalb mehr von Musik?

Nicht unbedingt. Dass viele das Wort Copyright nicht mehr kennen, ist ein großes Problem unserer heutigen Generation. Dass es so etwas wie geistiges Eigentum gibt, ist für viele schwer nachvollziehbar und schwer zu implementieren. Man lädt alles herunter, man hat es sozusagen „on a click on the button“, man konsumiert Highlights und lässt sich nicht mehr auf einen mühsameren oder längeren Gedanken ein. Das Wunderbare ist aber auch, dass wir uns in kürzester Zeit Wissen aneignen können. Ich sehe nur eine Gefahr darin, dass ein Menschenleben, das so auf Neuheiten gerichtet ist, sich nicht mehr dessen bewusst ist, dass in der Vergangenheit Großes geleistet wurde.

Können Sie sich an Momente in Ihrer Laufbahn erinnern, die Sie besonders bewegt haben?

Ich gucke nicht gerne zurück. Aber jede Uraufführung war ein herausragender Moment, eine Art Geburtsmoment; und auch die Zeit danach mit dem Werk war besonders, diese Exklusivität, ein Violinkonzert ein halbes, ein ganzes Jahr, vielleicht auch mal zwei Jahre alleinig spielen zu dürfen. Irgendwann verschließt man die Ohren vor der Realität, dass das Stück nicht mir, sondern natürlich der ganzen Welt gehören soll, und dann ist die erste Zeit der Trennung etwas schwierig. Wirklich schwer muss es allerdings für einen Komponisten sein, ein Werk abzugeben. Ein Interpret hat immer noch die Möglichkeit, eine neue Deutung herzustellen.

Geht es Ihnen auch so, wenn Sie eine CD produziert haben und „abgeben“ müssen?

Eine CD ist für mich immer der Abschluss eines Prozesses; bei zeitgenössischer Musik ist er weniger schmerzhaft in dem Sinne: Da sind noch hundert Worte ungesagt. Vielleicht liegt das daran, dass man mit zeitgenössischen Werken nicht seine Kindheit verbracht hat; die Durchdringung ist noch nicht so absolut und die Spontaneität des Entdeckt-Habens, des „Gebärens“ stärker. Im Laufe meines Lebens habe ich akzeptiert, dass eine Interpretation auf CD ja nicht immer als vollendet gelten muss.

Waren die Werke denn immer vollendet? Woran erkennen Sie große Kunst?

Ich weiß nicht, ob ich mir ein absolutes Urteil überhaupt zutrauen würde. Mir werden sehr viele zeitgenössische Partituren geschickt, und wenn ich mir die anschaue, konsultiere ich immer auch meine Komponistenfreunde. Nur ein Meister kann ein adäquates Urteil fällen, ich kann allenfalls einen Geiger-Kollegen beurteilen.

Anselm Feuerbach definiert wahre Kunst mit dem „richtigen Weglassen des Unwesentlichen“.

Ein schöner Satz, aber genau das ist es. Wer maßt sich an, das Unwesentliche zu erkennen? Rodin sagt ebenso: „Ich lasse weg, was mich stört.“ Er nimmt einen Marmorblock und haut das weg, was ihn stört, sodass nur noch die Essenz bleibt.

Was ist Sebastian Curriers Time Machine für ein Werk?

Ein wunderbares Werk, das um die Zeit kreist. Ich habe Sebastian Currier über meinen langjährigen Kammermusikpartner Lambert Orkis kennengelernt. Er hatte ein Violinkonzert für mich geschrieben, das wegen der extremen Orchesterbesetzung allerdings kaum realisierbar schien. Ich bat Sebastian um eine Umarbeitung. So entstand Time Machine, es ist rhythmisch außergewöhnlich spannend, aber konventionell orchestriert – ein Violinkonzert im klassischen Sinne. Alle sieben Sätze stellen insgesamt eine Art Zeitmaschine dar, die uns nach vorne wirft, uns dann wieder Rückschau halten lässt, alles komprimiert, dehnt, dann wieder zusammenzieht – Zeit im Zeitraffer sozusagen, Musik, die ganz leise verklingt. Ich weiß nicht weshalb, aber ich bekomme einfach nie ein „flashy ending“. Andererseits ist ein solches Ende wahrhaftig, da es nicht auf einen leidenschaftlichen Ausbruch des Publikums spekuliert, sondern einfach dem Wesen der Komposition entspricht.