Kaum hatte er fertig studiert, da wurde Emmanuel Pahud schon Solist der Berliner Philharmoniker. Das Markenzeichen des 1970 in Genf geborenen Flötisten ist ein extrem wandelbarer, differenzierter Ton – und der unstillbare Wunsch, immer neues Repertoire zu entdecken und vorzustellen.

Herr Pahud, mit 22 Jahren hatten Sie schon das Ende auf der Karriereleiter erreicht…

Das war doch nur der Anfang! Das Ende der Karriere ist der Ruhestand. Für mich war das einfach die Umsetzung von allem, was ich bis dahin gelernt hatte. Ich hatte ja ein paar Jahre Orchestererfahrung in Basel und war von meinem letzten Lehrer Aurèle Nicolet gut vorbereitet. Der hatte eine ähnliche Geschichte wie ich (er wurde mit 24 Soloflötist der Philharmoniker) und hatte noch im Kopf, wie das unter Furtwängler, Celibidache und Karajan funktioniert hatte. Und tatsächlich, 40 Jahre später hatte sich zwar alles sehr weiter entwickelt, aber die Grundprinzipien waren noch dieselben: Diese Mischung von Virtuosität des Einzelnen und dem Zusammenspiel.

Ihr Konzertprogramm neben den Orchesterdiensten ist sehr umfangreich. Warum machen Sie so viel?

Ich habe einfach Appetit. Musik füllt mein Leben aus. Natürlich fahre ich auch gern Ski, mache Strandurlaub oder lese ein Buch. Aber ich bin neugierig, entdecke immer wieder neue Komponisten, unbekannte Werke. Ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Ich bin da nicht unbedingt zielstrebig. Man muss eine Mischung finden aus Vorwärtskommen, aber auch mal einen kleinen Spazierweg machen, wo man Pilze suchen oder Obst pflücken kann. Und für mich ist Musik zu machen auch eine Art Entspannung: Wenn man musiziert, muss man alles drum herum vergessen. Das ist sehr wichtig für die Konzertsituation und die Probenarbeit. Man braucht eine mentale Selbstdisziplin. Also spiele ich wahrscheinlich auch aus medizinischen Gründen so viel. (lacht)

Wie entstehen Ihre Projekte – auf Basis der Musik? Oder durch persönliche Begegnungen?

Das ist eine Mischung. Schon auf dem Konservatorium habe ich viele Künstler wie Christian Rivet oder François Leleux kennengelernt. Da entsteht das eine oder andere Projekt, und wenn man dann die gleichen Vorstellungen hat und dieselben Stücke spielen will, entwickelt man ein Repertoire. Es geht aber vor allem um die persönliche Begegnung. Das Repertoire kann man heute ja in vielen Quellen anschauen, auch online, und da kann man eine Vorauswahl treffen.

Matthias Pintscher hat gerade ein neues Werk für Sie geschrieben.

Das war ein tolles Projekt der Stiftung Salzburg, die zwölf Stücke bei zwölf Komponisten in Auftrag gegeben hat. Ich wusste gar nicht, dass da auch ein Solo-Flötenstück kommt. Als ich das erfuhr, hat er mir auch gleich das Manuskript geschickt. Das ist ziemlich kompliziert. Matthias Pintscher schreibt höchst virtuos und intelligent, immer am Rande des Klanges, man weiß manchmal gar nicht, was für ein Instrument man gerade hört. Es ist ein Privileg, solche Leute wie ihn, Boulez oder Holliger zu treffen.

Mit dem Münchener Kammerorchester spielen Sie jetzt das Jolivet-Konzert. Wie kam es zu dieser Kombination?

Mit dem Münchener Kammerorchester arbeite ich schon sehr lange zusammen, ich habe den damaligen Leiter Christoph Poppen kennengelernt, als Aurèle Nicolet ein Projekt nicht machen konnte, da war ich 19. Jetzt mit Alexander Liebreich gehen wir noch weiter in Richtung Moderne, deswegen nehmen wir noch Boulez‘ Mémoriale zum Jolivet-Konzert. Es gibt ja ein sehr umfangreiches Repertoire für Flöte und Kammerorchester, viel mehr als mit großen Orchestern. Ich freue mich auf die Wiederbegegnung.

Wie lange braucht man, um mit neuen Partnern musikalisch zusammenzukommen?

Am wichtigsten ist der Umgang miteinander, um das Musikalische geht es dabei weniger. Natürlich muss man ähnliche Vorstellungen haben, wenn man sich schnell aufeinander einstellen will. Aber selbst wenn die Konzepte weit voneinander entfernt sind, muss man vermitteln können, wo man hin will. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als Nikolaus Harnoncourt in den 90er Jahren mit den Berliner Philharmonikern gearbeitet hat, später auch Philippe Herreweghe oder Giovanni Antonini: Mit welcher Inbrunst und Begeisterung die da rangehen. Man muss die Liebe zu dem, was man gerade tut, vermitteln. Dann kann man die Leute motivieren.

Es heißt ja oft, dass die Musiker in vielen Orchestern gar keine Lust mehr haben.

Das gibt es schon ab und zu. Wenn man das Gefühl hat, dass es keinen Sinn hat, was man tut, macht es auch keinen Spaß. Da ist es aber egal, ob man im Orchester spielt oder in einem Büro sitzt. Die Motivation ist der Schlüssel, und das liegt immer in der Verantwortung der Unternehmensführung. Der künstlerische Leiter, der Intendant müssen Leitfiguren sein und die Fähigkeit haben, zu motivieren. Sonst sind sie fehl am Platz. Aber es gibt jetzt so viele enthusiasmierende Dirigenten, das war vor zehn Jahren vielleicht nicht so der Fall. Das höre ich auch auf vielen Wettbewerben: Es gibt jetzt viel mehr begeisterte junge Musiker. Ich bin sicher, das führt zu einer helleren Zukunft der klassischen Musik, weil solche Studenten eigene Vorstellungen haben, was sie machen wollen, und auch die Fähigkeit, dabei ihre eigene Persönlichkeit einzubringen.

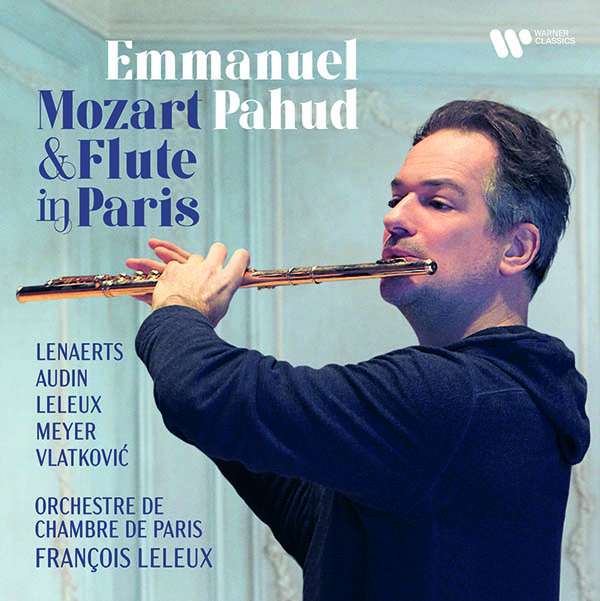

Für Ihre eigene neue CD haben Sie ein sehr anspruchsvolles Repertoire gewählt.

Finden Sie? Eigentlich ist das einfach zu hörende Musik. Wir haben das Programm in Konzerten immer wieder verfeinert, und nach der Reaktion der Menschen ist es ganz einfach mitzuerleben. Obwohl es sehr bunt ist, mit sehr vielen Arten von Musik. Gut, es gibt ein Stück von Elliott Carter – zeitgenössische Musik, aber Carter ist mit 100 Jahren gestorben, Ravi Shankar war auch über 90, als er gestorben ist. Auf der CD sind nur Stücke, die wir lieben. Französische Salonmusik aus dem 18. Jahrhundert, Händel – es ist eine Reise durch die Zeit und um die Welt. Und das Stück von Händel ist das erste, was ich überhaupt öffentlich gespielt habe, mit acht Jahren. Da fühle ich mich wieder jung.