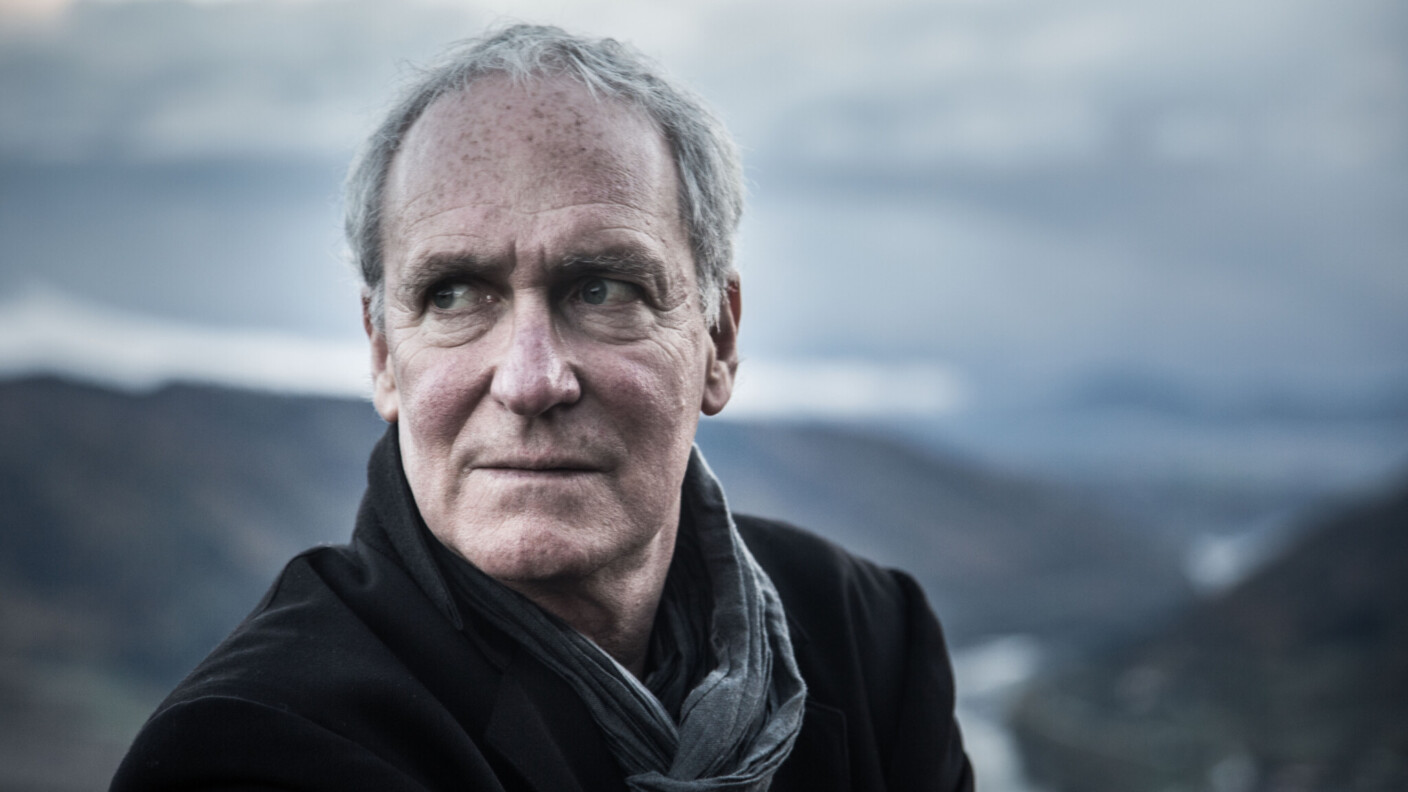

In mehr als 120 Filmproduktionen hat August Zirner mitgespielt, zudem ist der Schauspieler als Jazzflötist und Sprecher in der Oper aktiv. Im Interview spricht er auch über das komplexe Verhältnis zu seinen Großvater, den österreichischen Komponisten Franz Schmidt.

Ihr Vater war als Opernregisseur in den USA tätig. Inwiefern hat Sie das als Kind geprägt?

August Zirner: Als Knabensopran habe ich unter seinem Dirigat den Harry in Brittens „Albert Herring“ und den Gherardino in „Gianni Schicchi“ gesungen. Ich erinnere mich auch noch gut an die Rolle des Hunds Fox in Robert Kurkas „Der brave Soldat Schwejk“. Dieser muss nämlich im Takt bellen: „Cats and dogs, wuff, wuff. Dirty dogs, wuff, wuff.“ Um ein Haar hätten meine Eltern mich übrigens Tamino genannt. Ich wollte den Tamino unbedingt einmal singen, aber nach dem Stimmbruch war ich Bassbariton, sodass mir nur der Papageno geblieben wäre. Der Sarastro war mir immer zu edel. So wurde ich dann doch Schauspieler. Aber meine Liebe zu Mozart rührt wohl daher.

Was reizt Sie an Sprechrollen im Musiktheater?

Zirner: Ich kann nicht singen, aber möchte trotzdem auf der Opernbühne stehen. (lacht) Man kann als Sprecher nur gut funktionieren, wenn man eine gewisse Musikalität mitbringt. Man muss natürlich kein großer Mozart-Interpret sein, um Schiller zu sprechen, aber die Ahnung von Phrasierung kommt durch die Musik. Persönlich suche ich die Nahtstelle zwischen Sprache und Musik und habe eine große Sehnsucht nach Instanzen, die mit ihrer Seele und allem, was ihnen zur Verfügung steht, etwas erzählen. Das kann ein Sänger, ein Schauspieler, ein Dirigent, ein Pianist sein.

Wie sind Sie zur Flöte gekommen?

Zirner: Ich habe zunächst Blockflöte gelernt, was damals in den USA recht ungewöhnlich war, bis mich mein Vater – ich war damals acht Jahre alt – ins Schulorchester geschickt hat. Dazu brauchte es die Querflöte. Ich habe mich aber ständig verspielt und die falschen Stellen wiederholt, während die anderen weitergespielt haben. Insofern war ich nicht prädestiniert zum Orchestermusiker, aber der Klang der Flöte gefiel mir. Später habe ich auch noch Saxofon gelernt. Meine ungebrochene Sehnsucht nach musikalischem Wissen ist sicher ein Grund dafür, wieso ich letztlich so viel Jazz spiele.

Ihr Programm „Coming Home“, welches Sie gemeinsam mit Jazz-Kontrabassist Sven Faller spielen, eröffnen Sie mit dem Trompetensolo aus der vierten Sinfonie Ihres illegitimen Großvaters Franz Schmidt. Wieso?

Zirner: Einerseits, weil ich ein großer Freund eklektischer Programme bin. Andererseits, weil Schmidt eben mein Großvater ist – das hat mein Vater übrigens erst 1964 erfahren – und ich lange Zeit ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihm hatte. Für ein Buch, das ich letztes Jahr mit meiner Tochter Ana geschrieben habe, habe ich verstärkt seine Musik angehört, um herauszufinden, was dabei in mir anklingt. Am ehesten warm geworden bin ich mit „Das Buch mit sieben Siegeln“. Bei den Sinfonien war ich gespalten, denn ich bin kein großer Freund von Neoromantik. Aber bei diesem Trompetenmotiv am Anfang der vierten Sinfonie ist mir etwas aufgegangen: Das ist eigentlich auch zwölftonal. Die Sinfonie heißt „Requiem für meine Tochter“, und die Trauer, die in diesen dreißig Trompetentönen vorkommt und sich als Motiv durch das ganze Werk zieht, hat mich mit ihm versöhnt. Nach zweimaligem Anhören konnte ich das Solo auswendig, das hat für mich eine merkwürdige biografische Poesie.

Aus welchem Anlass haben Sie begonnen, sich mit Schmidts Biografie zu beschäftigen?

Zirner: In den Siebzigerjahren war ich zu einer Wiederaufnahme von „Notre Dame“ an der Wiener Volksoper eingeladen, die Wolfgang Schneiderhan, der Mann meiner Taufpatin, der Sopranistin Irmgard Seefried, dirigiert hat. Die Franz-Schmidt-Gesellschaft reagierte wahnsinnig nervös auf mich und meine Mutter. Ich wusste nicht wieso, bis mir meine Mutter erzählt hat, dass wir mit dem Schmidt verwandt sind. Vor dreißig Jahren habe ich dann in einem Theaterstück über die Entnazifizierung von Wilhelm Furtwängler („Der Fall Furtwängler“ von Ronald Harwood, Anmerkung d. Red.) mitgespielt. In der Auseinandersetzung mit Furtwängler und vor allem mit Herbert von Karajan ist mir klar geworden, wie merkwürdig es ist, einen Großvater zu haben, der sich im Nationalsozialismus womöglich fragwürdig verhalten hat.

In einem Interview sagten Sie einmal, Sie hätten sozusagen einen Nazigroßvater und eine jüdische Großmutter.

Zirner: Ja, das war recht flapsig von mir. Danach hat mir die Franz-Schmidt-Gesellschaft von ihren Bemühungen erzählt, den Schmidt zu entnazifizieren. Er hat eben nicht nur die unsägliche Kantate „Deutsche Auferstehung“ komponiert, genau genommen hat er sie nicht einmal fertiggestellt. Zu seinem Unglück war das aber sein letztes Werk vor seinem Tod 1939. Parallel dazu hatte er zwei Werke für Paul Wittgenstein geschrieben. Er sei kein Nazi, sondern ein Künstler gewesen, sagten sie. Naja, ein Künstler ist auch ein Mensch, oder nicht?

Welches Bild haben Sie heute auf den Künstler, Menschen und Verwandten Franz Schmidt?

Zirner: Ich sehe ihn als einen sehr komplexen Menschen, der vor allem komponieren wollte. Ich glaube, dass er politisch durchaus deutschnational eingestellt war, wohl auch für den Anschluss gestimmt hat und sich nach einer Art führenden Persönlichkeit gesehnt hat. Dennoch würde ich nicht mehr sagen, dass der ein Nazi war. Ob er Antisemit war, weiß ich nicht. Immerhin hatte er mit meiner Großmutter ein Verhältnis. Es ist kompliziert.

Was schätzen Sie an seiner Musik jenseits des bereits erwähnten Trompetenmotivs?

Zirner: Man hört in seinen Quintetten und Sinfonien, wie verworren und aufgewühlt die Zwanzigerjahre waren. Man hört die Aufregung einer Epoche, die mit dem Aufkommen von emotionaler Kälte und gegen die Abstumpfung kämpft. Die Parallelen zur Gegenwart liegen auf der Hand. Schauen Sie nur in meine amerikanische Heimat. Auch deswegen ist die Musik gerade jetzt so interessant.