Von einem Bühnentriumph zum nächsten geht es derzeit für Bariton Andrè Schuen, der neben seiner Konzerttätigkeit vor allem im Liedbereich internationale Erfolge feiert. Dass eine zu schnelle Karriere durchaus in Unwegsamkeiten enden kann, ist dem gebürtigen Südtiroler bewusst, wie er im Gespräch betont.

Herr Schuen, gerade erwische ich Sie in London, richtig?

Andrè Schuen: Ja, die letzten Wochen und Monate waren eng getaktet, aber auch sehr schön.

Sie genießen die Internationalität, die Ihre Karriere aufgenommen hat?

Schuen: Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen, sehr viel auf Reisen zu sein. Heute genieße ich es sehr, spannende neue Orte zu entdecken. Früher habe ich das nicht so positiv gesehen.

Leidet das Künstlerische unter den zahlreichen Engagements?

Schuen: Das kann sein! Ich habe aber schon das Gefühl, dass ich das unter Kontrolle habe. In der Oper sind die Proben eingeteilt, und natürlich müssen wir die Partien studiert haben. Beim Lied und beim Konzert muss man sich selber organisieren. Da bin ich relativ streng mit mir. Eine Durchlaufprobe am Tag vor einem Liederabend muss für mich sein, gerade wenn ich ein Programm etwas länger nicht gemacht habe.

Läuft man als erfolgreicher Sänger Gefahr, ausverkauft zu werden?

Schuen: Dadurch, dass der Betrieb so schnell abläuft, machen viele sehr schnell eine große Karriere. Da werden überstürzt ein paar Stars geboren, die dann in Windeseile durch alle großen Opernhäuser tingeln und große Trophäen erhalten. Viele sind aber auch relativ schnell ausgebrannt.

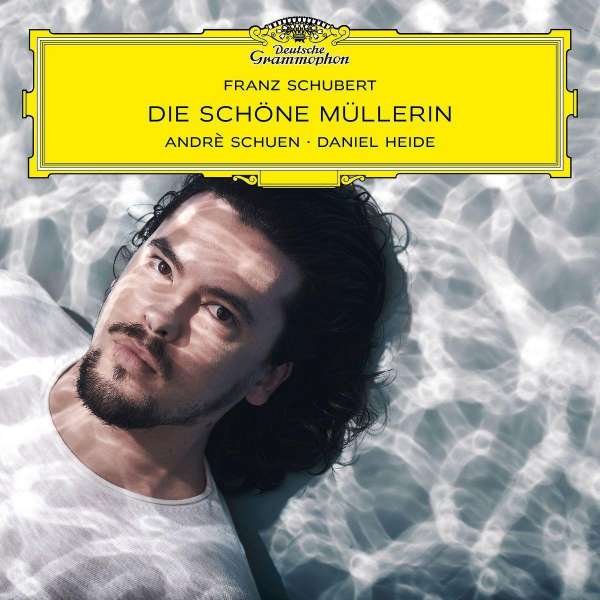

Sie sind sowohl auf der großen Opernbühne als auch im Konzert sowie als Liedsänger zu erleben. Brauchen Sie diese Abwechslung?

Schuen: Es gibt Dinge im Konzertleben und vor allem im Lied, die kann mir die Oper nicht geben. Sei es musikalisch, wo ich mich in wesentlich intimeren Farben ausdrücken kann, oder die Selbstständigkeit, die ich im Lied viel mehr ausleben kann. In der Oper ist das Gegenteil der Fall. Dort arbeiten wahnsinnig viele Menschen, es laufen mehrere Produktionen gleichzeitig. Man ist als Sänger oftmals nur der Ausführende von Wünschen anderer. Natürlich ein bisschen übertrieben formuliert.

Wovon profitiert die Stimme?

Schuen: Sie profitiert von beiden Bereichen. Wenn ich zum Beispiel von einer Liedtournee komme, merke ich, dass ich die Stimme sehr gepflegt habe. Dann passen die Übergänge zum Piano und zum Pianissimo wieder. Das kann ich wiederum in der Oper einsetzen. Dort kann es unter Umständen sein, dass man diese Fähigkeiten wieder ein bisschen verliert. Wenn man zum Beispiel „Madama Butterfly“ nimmt, wo ein sehr großes Orchester zum Einsatz kommt, sind die Piani, die in der Partitur stehen, natürlich nicht dieselben, die ich in „Wo die schönen Trompeten blasen“ einsetze. Auch kommt es auf die Häusergröße an. Ich mag es, die Extreme auszureizen.

Letztes Jahr waren Sie in Mozarts „Le Nozze di Figaro“ an der Wiener Staatsoper zu erleben, kurz zuvor in der Rolle des Heerrufers in „Lohengrin“ an der Bayerischen Staatsoper, dann als Wolfram in „Tannhäuser“ an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Sind Sie besonders schnell darin, sich in neue Rollen einzufinden?

Schuen: Ich lerne zum Glück relativ schnell. Man muss einzig aufpassen, dass die Partien, die man annimmt, nicht zu viele Schritte in der Zukunft liegen, und zwar bezogen auf die Entwicklung der Stimme. Nehmen wir mal den Schritt von Mozart zu Wagner. Das kann ein großer Schritt sein. Wenn man technisch gut singt, sollte aber auch das möglich sein. Es kann allerdings auch sehr wehtun. Wobei ich sagen muss, dass ich nun auch nicht den Fliegenden Holländer oder Wotan gesungen habe. Der Heerrufer ist eher eine mittlere Partie, die zwar ihre Herausforderungen hat, welche aber durchaus machbar sind. Und der Wolfram in „Tannhäuser“ ist unter den Wagnerpartien definitiv die lyrischste für Bariton. Für mich also genau richtig.

Liebäugeln Sie mit bestimmten Rollen?

Schuen: Eine Rolle, die ich immer singen wollte, ist die des Don Giovanni. Eine andere war Wolfram, was mir nun gelungen ist. Mandryka in „Arabella“ von Richard Strauss steht noch aus, der Fliegende Holländer wäre natürlich fantastisch. Das sind alles Rollen, die im Bereich des Möglichen liegen.

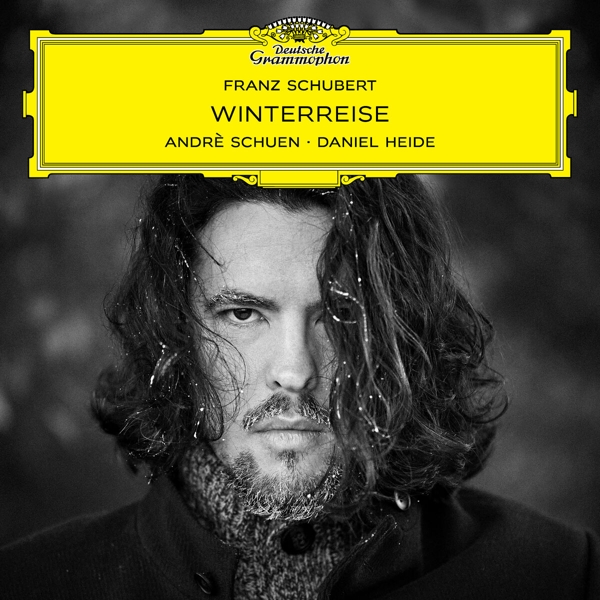

Vor Kurzem erschien Ihre neueste Einspielung von Schuberts „Winterreise“. Für viele ist der Zyklus quasi die Krönung des Liederrepertoires. Wie sehen Sie das?

Schuen: Die „Winterreise“ hat mich überhaupt erst zum Liedgesang gebracht. Das Werk ist ein großes Rätsel, bei dem ich tatsächlich nicht weiß, wie es schlussendlich gut ist. Jede einzelne „Winterreise“ habe ich anders gemacht, und es hat tatsächlich immer funktioniert. Man kann sie verzweifelt singen. Oder lyrisch. Es funktioniert, wenn man gänzlich auf stimmliche Schönheit setzt und die Musik für sich sprechen lässt. Eine totale Textausdeutung ist aber auch möglich. Ich könnte nicht sagen, welche die beste Variante wäre.

Welche Vorteile bietet Ihnen die lange Zusammenarbeit mit Klavierbegleiter Daniel Heide?

Schuen: Ich bin von seinem Spiel völlig überzeugt. Ich habe bislang noch niemanden gefunden, der so sensibel auf spontane Interpretationen vor Publikum eingehen kann. Außerdem muss ich mich hier nicht mehr arrangieren. Das ist natürlich krass ausgedrückt. Aber wenn man seine Klavierpartner ständig wechselt, kann es schon mal passieren, dass es auf der Bühne nicht richtig zusammengeht und der ganze Abend zum Kampf wird. Theoretisch könnte das auch einen Reiz haben, weil Musik auch davon leben kann, aber für mich wäre das nichts.

Wie kommt das Lied beim heutigen Publikum an?

Schuen: Das hängt zum einen von uns Künstlern ab, aber meines Erachtens auch von der Leidenschaft der jeweiligen Veranstalter. Das Lied wird nicht funktionieren, wenn man in einem Konzerthaus einen Liederabend pro Saison macht und den dann auch nicht wirklich bewirbt, weil das Lied ja angeblich sowieso schlecht läuft. Ein weiterer Fehler ist es, jedes Jahr einen anderen Sänger zu buchen. Das Publikum hat leider viel zu häufig gesagt bekommen, dass das Lied ganz schwierig ist. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Schließlich ist das Lied sehr nahe an dem, wie heute beispielsweise ein Popsong rezipiert wird.

Beschäftigen Sie sich mit Kritiken?

Schuen: Es war für mich lange ein schwieriges Thema. Es gab teilweise Kritik, die sehr wehgetan hat. Ich staune immer, dass es einige Kollegen tatsächlich schaffen, keine Kritiken zu lesen. Ich suche heute nicht explizit danach, lese aber das, was mir in die Hände fällt. Nur eine einzige Kritik zu lesen macht übrigens keinen Sinn, vor allem wenn man dann eine negative erwischt. Es hätte einen falschen Effekt. Generell zeigt Kritik aber, dass die Oper, das Lied und das Konzertleben und Ereignisse sind, über die zu schreiben und zu diskutieren sich lohnt.